【2026最新版】WordPress初心者にもわかる!SWELLを使ったタグの基本と設定方法を完全解説

第一章 タグとは何か?

「タグって、なんとなく付けてるけど、正直よくわかってないかも…」

そんなふうに感じたこと、ありませんか?

WordPressで記事を書くとき、カテゴリーとタグの両方を設定する場面がありますが、それぞれの役割をきちんと理解して使い分けることで、読者にもチームにもやさしい記事設計ができるようになります。

カテゴリーとの違い

まず、カテゴリーは“記事の大枠”を示すものです。

たとえば

マーケティング

採用

教育

など、サイト全体の構造をつくるための“棚”のような存在。1記事につき1つ、または少数のカテゴリーに分類するのが基本です。

一方で、タグは“記事の中身”を補足するキーワード。

カテゴリーでは拾いきれない細かなテーマや視点を、タグで補うイメージです。

たとえば、

「オウンドメディアとは?」という記事

CMS構築・WordPress実践

オウンドメディア・Web運用・ブランド構築

のように、カテゴリーで大まかなジャンルを、タグで細かな区分を設定します。

タグは複数つけられるため、読者が興味のある切り口から記事を探しやすくなるのが特徴です。

また、タグページが自動生成されることで、関連する記事が一覧で表示され、サイト内の回遊性も高まります。

さらに、タグは社内での情報共有にも役立ちます。

「あのテーマの記事、どこだっけ?」

というときに、タグで検索すればすぐに見つかる。

つまり、タグは読者のためだけでなく、

チームのための“知識のインデックス”でもあるのです。

タグとカテゴリー、それぞれの役割を理解して使い分けること。

それが、“伝わる記事”と“育つサイト”をつくる第一歩です。

第二章 タグをつける目的と効果 “見つけてもらう”から“つながる”へ

「タグって、つけたほうがいいのは分かるけど、何のために?」

そんな疑問を持つ方も多いかもしれません。

でも、タグづけはただの分類作業ではなく、読者にもチームにもやさしい“情報のつながり方”を設計することなんです。

タグは“探しやすさ”の味方

まず、読者にとってのメリットから。

タグをつけることで、関連する記事がタグページに一覧表示されるようになります。

たとえば「Wordpress」というタグがついた記事が複数あれば、そのタグページを見れば、同じテーマの記事をまとめて読むことができます。

これは、読者が「もっと知りたい」と思ったときに、迷わず次の情報にたどり着ける設計です。

タグはSEOの“補助エンジン”

さらに、タグはSEO対策の補助にもなります。

記事同士がタグでつながることで、内部リンクが自然に増え、サイト全体の構造が明確になるのです。

たとえば、「Wordpress」というタグが複数の記事に使われていれば、

「このサイトはWordpressに詳しい」

と判断しやすくなります。これは、専門性や網羅性の評価につながり、検索順位の安定や向上にも貢献します。

また、タグページが自動生成されることで、関連コンテンツが一覧表示され、読者の回遊率もアップ。

結果として、滞在時間が伸び、SEOの評価指標にも良い影響を与えます。

つまり、

“読者のため”だけでなく、“検索エンジンのため”にも働いてくれる補助エンジン

なのです。

タグはナレッジ整理の“インデックス”

そして、タグはナレッジ整理のツールでもあります。

たとえば、チームで記事を運営している場合、

「前に書いたあの記事、どこだっけ?」

という場面はよくありますよね。

そんなとき、タグがしっかりついていれば、

「このタグで探せば出てくるはず」

と、検索の手間がぐっと減ります。

このように、タグがしっかりついていれば、テーマごとに記事を一覧で探せる安心感があります。

特に複数人でサイトを運営している場合、タグルールがあることで、分類の軸がぶれず、情報の再利用がしやすくなるのも大きなメリット。

タグは、“知識のインデックス”

ただのキーワードではなく、企業の知的資産を育てる仕組みなのです。

第三章 DPDアカデミーのタグづけルール

“伝わる分類”で、情報の価値を育てる

タグづけの考え方は、サイトの運営方針や目的によって変わります。

たとえばDPDアカデミーでは、

というタグ設計を目指して、独自のタグルールを運用しています。

それが、「固定4テーマ+自由1〜2」というタグづけルールです。

独自ルール「固定4テーマ+自由1〜2」

このルールは、タグづけに統一感と柔軟性の両方を持たせるための設計です。

すべての記事に共通して使える「固定4テーマ」をベースにしつつ、記事ごとの個性や具体性を表す「自由1〜2タグ」を加えることで、分類の軸がぶれず、かつ内容の深さも伝えられるようになっています。

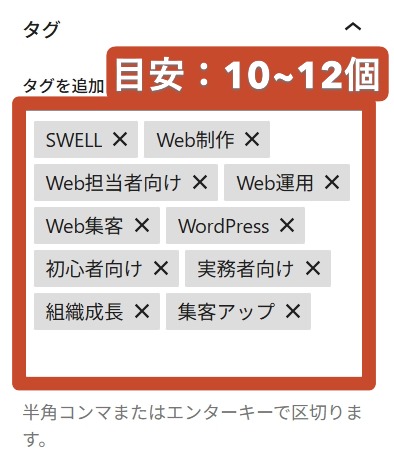

タグが多すぎると読者が迷ってしまい、少なすぎると検索性が落ちてしまう。

この「4+1〜2」の設計は、ちょうどよい情報量で“伝わる分類”を実現するバランス設計なのです。

各カテゴリの説明と選び方

DPDアカデミーで使っている「固定4テーマ」って何?

ここから、この4テーマについて詳しく解説していきますのでご安心ください。

それぞれのテーマは、

目的

ターゲット

テーマ

分野

という4つの視点から選ばれます。

目的

まず、「書かれた記事は何を目指しているのか」を明確にする目的タグです。

| 目的タグ | 説明 |

|---|---|

| 集客アップ | アクセス増加・問い合わせ増 |

| ブランド構築 | 信頼獲得・認知向上・世界観設計 |

| 業務効率化 | 更新・運用・連携の効率化 |

| 売上向上 | CVR・LTV・営業連携など数値成果 |

| 採用強化 | 求職者への訴求・採用広報 |

| 顧客体験向上 | UX改善・顧客満足度向上 |

| 組織成長 | ナレッジ共有・チーム育成 |

読者が抱く、

「この情報は何に役立つの?」

という疑問に答える軸になります。

読者ターゲット

つづいて「誰にとって役立つ記事なのか」を明確にするための、ターゲットタグです。

| ターゲットタグ | 説明 |

|---|---|

| 経営者向け | 経営層・事業責任者・意思決定層 |

| 管理職向け | 部長・マネージャー・現場責任者 |

| Web担当者向け | 制作・運用・分析を担当する人 |

| 広報・PR担当向け | 情報発信・メディア対応担当者 |

| 店舗・個人事業向け | ローカル・スモールビジネス対象 |

| 初心者向け | 初めてWebに取り組む層 |

| 実務者向け | 実装・ライティングなど手を動かす層 |

読者の立場や属性を示すタグで、検索時に「自分に関係あるかどうか」を判断するヒントになります。

テーマ

つづいて、「記事に書かれている内容は何のテーマなのか」を表すテーマタグ。

| テーマタグ | 説明 |

|---|---|

| Web制作 | 設計・デザイン・構築・UI/UX |

| Web運用 | 更新・改善・SEO・GA4・管理 |

| Web集客 | 広告・SNS・MEO・メール・キャンペーン |

| 広報・PR | ブランド発信・メディア対応・取材設計 |

| 組織・人材 | チーム運営・教育・採用・内製化 |

| コンテンツ制作 | 写真・文章・動画・コピーライティング |

あなたの記事が「何について語っているか」を示すテーマタグは、読者への優しい案内板。

興味ある話題にすっとたどり着けると、安心感が生まれます。

分野

そして最後に、「扱っているテーマは何の領域なのか」を表す分野タグ。

| 分野タグ | 説明 |

|---|---|

| WordPress | CMS構築・SWELLなどテーマ実践 |

| STUDIO | ノーコード構築・テンプレート設計 |

| GA4/分析 | アクセス解析・Looker Studio |

| SNS運用 | Instagram・LINE・Facebookなど |

| Google広告 | 検索・P-MAX・リマーケティング |

| SEO/MEO | 検索最適化・ローカル検索対策 |

| デザイン/UIUX | トップ設計・導線・Figma実践 |

| コピーライティング | 言葉づくり・訴求設計 |

| セキュリティ/保守 | 安定運用・トラブル対応 |

この分野タグは、読者の理解を深めるヒントとなり、「知りたい内容」を探すきっかけになります。

このタグがあることで、読者は自分の関心と照らし合わせて安心して読み進められます。

これらのタグは、あらかじめ一覧化してチームで共有しておくことで、誰が記事を書いても分類の軸がぶれず、社内ナレッジとしても活用しやすくなります。

実例:「オウンドメディアとは?」記事のタグづけ例

では、実際に「オウンドメディアとは?」という記事をタグづけするとどうなるでしょうか。

この記事は、企業が自社メディアを持つ意味や、情報発信の考え方について解説する内容です。

この記事にはどんなタグがついているんだろう?

| カテゴリ | タグ |

|---|---|

| 目的 | ブランド構築|集客アップ|顧客体験向上|組織成長 |

| 読者ターゲット | 経営者向け|Web担当者向け|広報・PR担当向け|店舗・個人事業向け|実務者向け |

| テーマ | Web運用|Web集客|コンテンツ制作 |

| 分野 | WordPress|コピーライティング|SEO/MEO |

| 自由 | オウンドメディア |

このようにタグづけすることで、読者は「あらゆる人に向けたWeb運用に関する記事で、オウンドメディアとSEOの話が載っている」と、記事の全体像をタグだけで把握できるようになります。

また、社内メンバーが「オウンドメディアに関する過去記事を探したい」と思ったときも、タグ検索ですぐに見つけられる。

タグは、読者とチームの両方にとって“見つけやすさ”を支える設計要素なのです。

DPDアカデミーでは、「タグはただの分類ではなく、情報の価値を育てる仕組み」として位置づけています。

このルールがあることで、記事が増えても迷わず整理でき、サイト全体の信頼性と使いやすさが高まっていくのです。

第四章 SWELLでのタグ設定方法 “伝わる整理”を、やさしく操作で実現する

ここまでで、「タグとは何か」「なぜタグをつけるのか」「どんなルールでタグづけするのか」を見てきました。

では実際に、WordPressテーマ「SWELL」を使って、どうやってタグを設定していけばいいのでしょうか?

この章では、投稿画面でのタグ追加手順から、編集・削除の方法、そしてタグ運用で気をつけたいポイントまで、やさしく丁寧にご紹介します。

投稿画面でのタグ追加手順──“タグは記事のもうひとつの顔”

まずは、記事を書くときにタグを追加する基本の流れから見ていきましょう。

SWELLはWordPressの標準機能を活かしているので、タグの追加もとてもシンプルです。

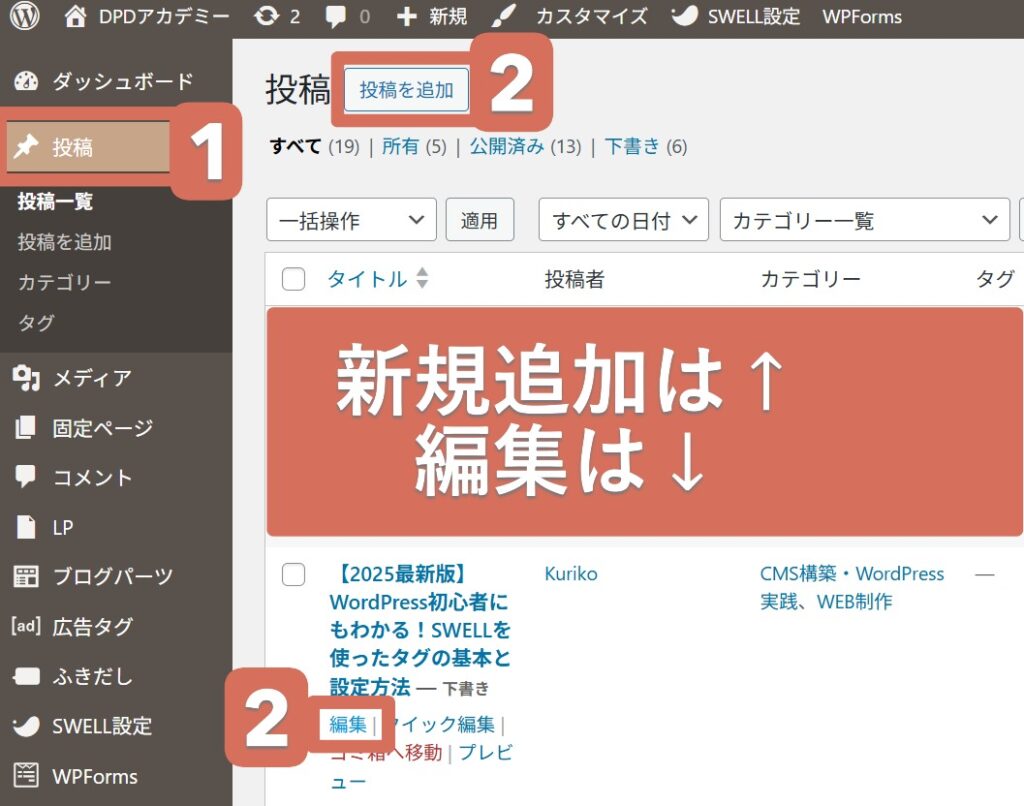

WordPressの管理画面から「投稿」>「新規追加」または「既存記事を編集」します。

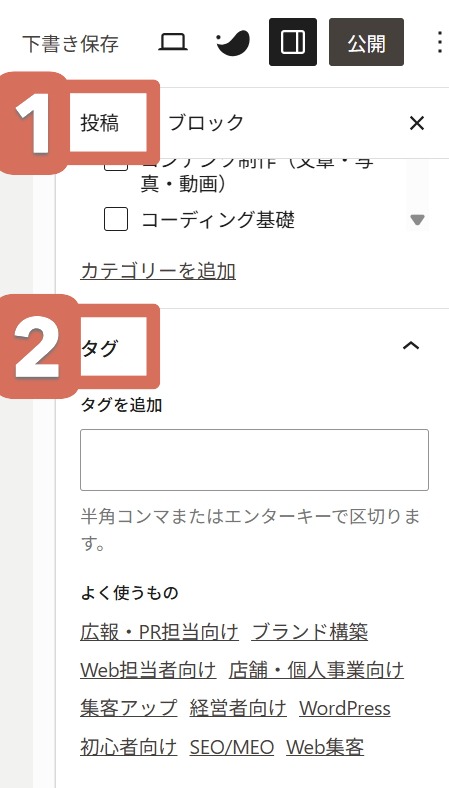

ブロックエディタ(Gutenberg)を使っている場合、画面右側の「投稿」タブに「タグ」という項目があります。

既存のタグを使いたい場合は、入力欄にキーワードを打ち込むと候補が表示されます。

新しいタグを追加したい場合は、そのまま入力して「Enter」キーを押すだけでOKです。

タグは複数つけられます。DPDアカデミーのルールに沿って、「固定4テーマ+自由1〜2」を意識して入力しましょう。

このように、タグづけは記事の一部として自然に組み込める作業です。

記事の内容を振り返りながら、

「この情報はどんな言葉で探されるだろう?」

と想像してタグを選ぶと、読者にも社内にもやさしい設計になります。

タグを削除・編集する方法 “あとから整える”ことも大切

記事を書いたあと、

「あ、このタグちょっと違ったかも…」

と思うこともありますよね。

そんなときも、SWELLならタグの削除や編集が簡単にできます。

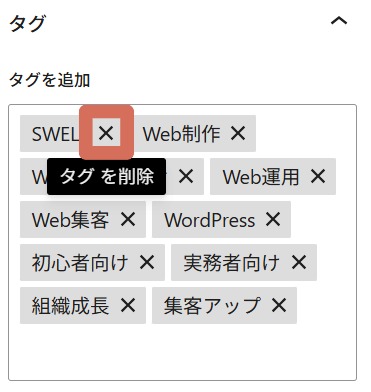

投稿編集画面の「タグ」欄で、すでに追加されているタグの右側にある「×」をクリックすれば、簡単に削除できます。

WordPress管理画面の「投稿」>「タグ」に進むと、すべてのタグの一覧が表示されます。

ここでは、タグ名の変更、スラッグ(URLに使われる文字列)の編集、説明文の追加、不要なタグの削除などが可能です。

この画面を定期的に見直すことで、重複タグや使われていないタグを整理し、サイト全体のタグ構造を整えることができます。

タグは“育てていくもの”。

記事が増えるほど、定期的なメンテナンスが大切になります。

タグ運用の注意点 “伝わる言葉”を、丁寧に選ぶ

タグは便利な反面、使い方を間違えると逆に混乱を招くこともあります。

ここでは、タグ運用で気をつけたいポイントを3つご紹介します。

重複語に注意

オウンドメディア

オウンド メディア

など、表記が少し違うだけで別タグとして認識されてしまいます。

同じ意味のタグは、表記を統一しておきましょう。

表記ゆれを防ぐ

SEO対策

SEO

検索対策

など、似たような意味のタグが乱立すると、分類がバラバラになってしまいます。

あらかじめタグ一覧を共有し、チームで使う言葉を揃えることが大切です。

英数字の混在に注意

SNS(半角)

ソーシャルメディア

SNS(全角)

など、英数字の表記ゆれも要注意。

検索性を高めるためにも、半角英数字で統一するルールを決めておくと安心です。

タグは“伝わる言葉”であることが大切。

読者が検索しやすく、社内メンバーが迷わず使えるように、やさしく整えることが信頼につながります。

タグ設定は、やさしさの設計図

SWELLを使えば、タグの追加・編集・削除はとてもスムーズに行えます。

でも本当に大切なのは、

「どんなタグをつけるか」、「どう伝えるか」を考えること

タグは、読者のための道しるべであり、社内の知識をつなぐインデックスです。

だからこそ、タグづけは“作業”ではなく、“設計”として捉えることが大切です。

情報設計を大切にする方にとって、タグはとても頼もしい味方。

次章では、そんなタグをもっと活かすための「タグづけのコツ」について、一緒に見ていきましょう。

第五章 タグづけのコツ “伝わる言葉”で、情報の価値を育てる

タグづけは、ただキーワードを並べる作業ではありません。

それは、読者にとっての道しるべをつくることであり、社内メンバーにとってのナレッジの入り口を整えることでもあります。

だからこそ、タグは“つける”だけでなく、“育てる”視点が大切です。

この章では、タグづけをより効果的にするための3つのコツをご紹介します。

今この記事を読んでくださっているあなたのように、「やさしく届く設計」を大切にする方にぴったりの考え方です。

タグは、検索されるための言葉であると同時に、読者がパッと見て意味がわかることが大切です。

たとえば、

UX最適化

よりも

使いやすさ,ユーザー体験

など、読み手の視点に立った言葉選びが求められます。

専門用語や略語を使いたくなる気持ちはわかります。

でも、タグは“伝えるための設計”なので、誰が見ても意味がわかる言葉を選ぶことが、信頼につながる第一歩です。

また、タグは検索エンジンにも読まれるもの。

わかりやすい言葉で統一されていれば、検索性も高まり、SEOにも効果的です。

タグづけのときは、

「この言葉、初めて見る人にも伝わるかな?」

と、一歩引いた視点で見直してみるのがおすすめです。

タグは、社内メンバーが過去記事を探すときにも大きな助けになります。

でも、タグの表記がバラバラだと、

「検索しても出てこない…」

ということが起きてしまいます。

たとえば、

オウンドメディア

オウンド メディア

OwnedMedia

など、同じ意味でも表記が違えば別タグとして扱われてしまうのです。

これでは、せっかくの情報が埋もれてしまいます。

だからこそ、社内で使うタグは一覧化して共有することが大切です。

DPDアカデミーでは、「固定4テーマ+自由1〜2」というルールを設け、タグの軸を統一しています。

このように、共通のタグ設計があることで、誰が書いても分類のブレがなく、情報の再利用がしやすくなるのです。

タグは、チームのナレッジをつなぐ“共通言語”。

みんなで使える言葉を育てることが、サイト全体の価値を高める鍵になります。

タグは、

記事を書いたときにつけて終わり!

ではありません。

むしろ、記事が増えるほど、タグの見直しが必要になってきます。

たとえば、同じテーマの記事が複数出てきたとき、

タグの表記は統一されているか?

似たタグが乱立していないか?

を確認することで、サイト全体の検索性と整理力が保たれます。

WordPressでは、「投稿>タグ」からタグ一覧を確認できるので、定期的にこの画面をチェックして、不要なタグを削除したり、表記を統一したりすることが大切です。

また、新しいタグを追加する際も、「既存のタグに似たものがないか?」を確認することで、タグの乱立を防ぎ、読者にも社内にもやさしい設計が保てます。

タグは“育てるもの”。

定期的なメンテナンスが、情報の価値を長く保つ秘訣です。

タグづけは、やさしさの設計 読者にもチームにも伝わる言葉を

タグづけのコツは、すべて「誰かのために整える」という視点から生まれます。

読者が迷わず情報にたどり着けるように。

社内メンバーが過去記事を活用しやすいように。

そして、検索エンジンにも正しく伝わるように。

タグは、サイトの“見えない設計図”です。

だからこそ、

言葉選びにやさしさを込めて、伝わる・つながる・育てられるタグづけ

を意識してみてください。

まとめ タグは「社内の知識をつなぐインデックス」 ルールが価値を育てる

いかがでしたか?

ここまで、タグの基本から、目的、実例、SWELLでの設定方法、そしてタグづけのコツまで、じっくり見てきました。

タグは、ただのキーワードではありません。

それは、社内の知識をつなぎ、読者との信頼を育てる“設計の力”です。

DPDアカデミーでは、「固定4テーマ+自由1〜2」というタグルールを運用しています。

このルールがあることで、誰が記事を書いても分類の軸がぶれず、情報の再利用や検索性がぐっと高まります。

タグは、社内メンバーが過去記事を探すときの“道しるべ”であり、読者が関連情報にたどり着くための“橋”でもあります。

そして、タグは社内のナレッジをインデックス化する仕組みでもあります。

記事が増えていくほど、タグの価値は高まり、サイト全体の情報資産としての力が強くなっていくのです。

ただし、タグの力を最大限に活かすには、全員がルールを守ることが不可欠です。

表記ゆれを防ぎ、意味の重複を避け、誰が見てもわかる言葉で統一する。

それは、チーム全体で「伝える力」を育てていくことでもあります。

タグは“つける”だけでなく、“育てる”もの

そして、育てたタグは、企業の声を整理し、未来の誰かを助ける資産になるのです。

SWELLのような使いやすいテーマを活用すれば、タグづけもスムーズに運用できます。

でも本当に大切なのは、「どんな言葉で、どんな価値を伝えるか」を考えること。

タグは、企業の文化や姿勢を映す、小さなことばの設計図です。

これからオウンドメディアを育てていくあなたにとって、タグはきっと頼もしい味方になります。

ぜひ、チームでタグルールを共有しながら、“伝わる・つながる・育てられる”タグ設計を始めてみてくださいね!