第一章 SEOって、結局なんなの?

“見つけてもらう”ためのやさしい工夫

「SEOってよく聞くけど、なんとなく難しそう…」

そんなふうに感じている方、きっと少なくないと思います。

Web制作や記事作成に関わると、必ずと言っていいほど出てくる言葉。でも、実はその本質はとてもシンプルなんです。

SEOとは「Search Engine Optimization」の略。日本語では「検索エンジン最適化」と訳されます。

つまり、GoogleやYahoo!などの検索エンジンで、あなたのサイトや記事が“見つけてもらいやすくなるようにする工夫”のこと。

たとえば、誰かが「子ども向けの学習ゲーム」って検索したときに、あなたがその情報を持っていたとしても、検索結果の何ページ目かに埋もれていたら、読んでもらえませんよね。

SEOは、その「埋もれないようにするための設計」です。

検索エンジンは、ユーザーが入力したキーワードに対して、最もふさわしい情報を上位に表示しようとします。その判断基準は、記事の内容、構造、タイトル、見出し、そして読者の滞在時間や行動など、さまざま。だからこそ、SEOを意識した記事作成が重要になるんです。

なぜ記事作成にSEOが必要なのか?

ここからが本題です。

どんなに良い内容でも、“届かなければ存在しないのと同じ”。

あなたが時間をかけて書いた記事も、誰かの悩みを解決できる素敵なコンテンツも、検索されなければ読まれません。

読まれなければ、共感も信頼も生まれない。

SEOは、読者との出会いをつくるための橋なんです。

キーワードを選ぶことも、タイトルを工夫することも、構成を整えることも

全部、

「この情報、必要としてる人にちゃんと届いてほしい」

という思いやりから始まります。

たとえば、記事を書くときに「誰に読んでもらいたいか」を考えるだけでも、文章のトーンや構成が変わります。検索される言葉を意識してタイトルに入れるだけでも、検索結果での見え方が変わります。見出しを整理するだけでも、読者が迷わず情報にたどり着けるようになります。

そして、検索エンジンはそうした“読者に優しい設計”をちゃんと評価してくれるんです。

つまり、SEOは「検索エンジンのために書く」のではなく、「読者のために書くことが、結果として検索に強くなる」ということ。

デザイン事務所としての視点から

私たちデザイン事務所は、これまで“美しいサイト”を作ることに注力してきました。

色使い、余白、フォント、写真──すべてがブランドの世界観を伝えるための大切な要素。でも今、求められているのは「見られるサイト」ではなく「読まれるサイト」。

つまり、検索に強く、読者の心に届く“機能するメディア”です。

どんなに洗練されたデザインでも、記事の中身が検索されなければ、読者の目に触れることはありません。そして、読まれなければ、信頼も共感も生まれない。だからこそ、今こそ見直したいのが「記事コンテンツの設計」です。

SEOを意識した記事作成は、デザインとコンテンツの橋渡しでもあります。

構造を整えることで、読者の導線がスムーズになり、滞在時間が伸びる。

タイトルや見出しを工夫することで、検索結果での印象が変わる。

そして、検索意図に応える文章を書くことで、「このサイト、ちゃんと考えてるな」と思ってもらえる。

それは、見た目だけでは届かない“信頼”を育てる設計です。

SEOは“読者への思いやり”から始まる

SEOって、結局は「誰かのために書くこと」。

その“誰か”が、検索という行動を通じて、あなたの言葉に出会う。

だからこそ、キーワードを選ぶことも、構成を整えることも、全部が“読者への思いやり”なんです。

第二章 記事を書くときに、まず押さえておきたい3つのこと

“読まれる”ためのやさしい設計

「SEOに強い記事を書きたいけど、何から始めればいいのか分からない」

そんなふうに感じている方、きっと多いと思います。

でも安心してください。

記事作成において大切なのは、いくつかの基本を丁寧に押さえること。

それだけで、検索されやすく、読者にとってもわかりやすい“読まれる記事”に近づけます。

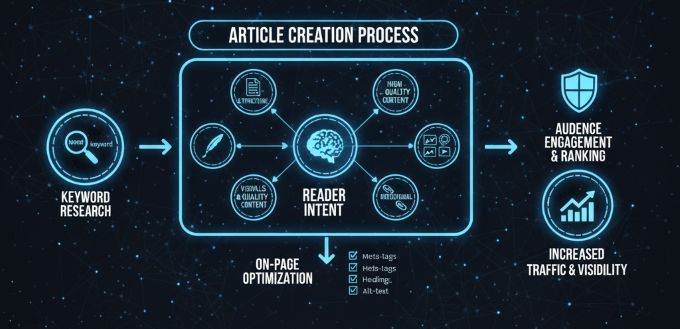

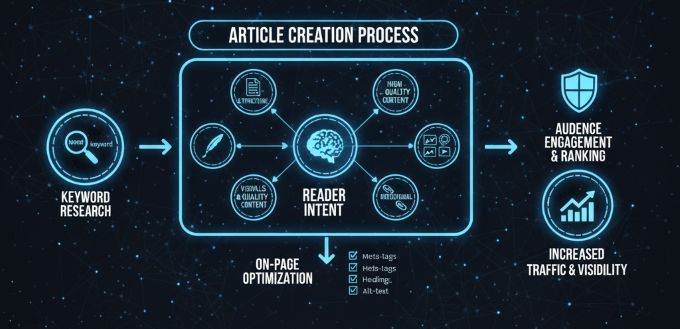

今回は、記事を書くときにぜひ意識してほしい3つのポイント──

「キーワード選定」「タイトルと見出しの設計」「本文の構成」について、やさしく解説していきますね。

1. キーワード選定──“読者が探している言葉”を見つける

まず最初に考えたいのが、「どんな言葉で検索されたいか」。

これは、記事の“軸”になる部分です。

たとえば、あなたが「子ども向けの学習ゲーム」を紹介したいとします。

でも、読者は「子ども 勉強 楽しく」「家庭学習 ゲーム感覚」など、いろんな言葉で検索するかもしれません。

つまり、あなたが書きたいことと、読者が探している言葉がズレていると、せっかくの記事が見つけてもらえないんです。

だからこそ、キーワード選定は“読者の視点”で考えることが大切。

検索されそうな言葉を調べたり、実際にGoogleで検索してみたり、競合サイトのタイトルを参考にしたり──ちょっとしたリサーチが、記事の入り口をぐっと広げてくれます。

そして、選んだキーワードは、記事全体の流れや構成にも影響します。

「この言葉で検索する人は、どんな悩みを持っているんだろう?」

そんなふうに想像することで、読者に寄り添った記事が書けるようになります。

2. タイトルと見出し──“検索される入口”をつくる

次に大事なのが、タイトルと見出しの設計です。

ここは、検索結果で読者が最初に目にする部分。つまり、“クリックされるかどうか”を左右する場所です。

まずタイトル。

キーワードはなるべく前半に入れるようにしましょう。

そして、読者にとってのメリットや、記事を読むことで得られることを伝えると、クリックされやすくなります。

たとえば──

「SEOに強い記事の書き方」よりも

「【2025年最新版】SEOの仕組みと成功のコツ|初心者でも検索順位が劇的アップ!」の方が、具体的で魅力的ですよね。

そして見出し(H2・H3タグ)。

これは、記事の構造を整理するための道しるべ。

読者がスクロールしながら情報を拾いやすくなるだけでなく、検索エンジンにも「このページは論理的に整理されている」と評価されやすくなります。

見出しにも、選んだキーワードを自然に入れておくと効果的です。

ただし、無理に詰め込むのではなく、文脈に沿って違和感なく配置することがポイント。

タイトルと見出しは、読者にとっての“入口”であり、検索エンジンにとっての“評価ポイント”。

ここを丁寧に設計するだけでも、記事の印象は大きく変わります。

3. 本文の構成──“課題提示 → 解決策 → まとめ”で納得感をつくる

最後に、本文の構成について。

SEOに強い記事は、ただ情報を並べるだけではなく、読者が「読んでよかった」と感じる流れがあることが大切です。

基本の構成は、「課題提示 → 解決策 → まとめ」。

この順番を意識するだけで、読者の理解度や満足度がぐっと高まります。

読者が抱えている悩みや疑問を、冒頭で共感的に示しましょう。

「こんなことで困っていませんか?」という問いかけから始めると、読者は「このページ、自分のことをわかってくれてる」と感じてくれます。

具体的な方法や事例、ツールの紹介など、読者が実際に行動できる情報を提供します。

図解や箇条書きを使うと、視覚的にもわかりやすくなります。

記事全体の要点を整理し、読者に次のアクションを促しましょう。

「もっと詳しく知りたい方はこちら」「お問い合わせはこちら」など、自然な流れでCTA(行動喚起)を入れるのもおすすめです。

この構成は、読者の理解を助けるだけでなく、検索エンジンにも「論理的で価値ある記事」として評価されやすくなります。

読者のために設計することが、SEOの第一歩

記事を書くときに意識したいのは、「検索エンジンのために書く」のではなく、「読者のために書くことが、結果として検索に強くなる」ということ。

キーワード選定、タイトルと見出しの設計、本文の構成──

この3つを丁寧に整えるだけで、記事はぐっと“読まれるコンテンツ”に近づきます。

第三章 ちょっと待って、その書き方

SEOで避けたい2つの落とし穴

SEOを意識して記事を書くとき、

って思ってしまうこと、ありませんか?

でも、ちょっと待ってください。実はその考え方、検索エンジンにも読者にも逆効果になることがあるんです。

今回は、SEO記事作成でついやってしまいがちな2つのNG例──

「キーワードの詰め込みすぎ」と「コピーコンテンツ」について、お話ししますね。

まずひとつ目の落とし穴は、キーワードを無理に詰め込みすぎること。

たしかに、検索されたい言葉を記事に入れるのは大事。でも、それを意識しすぎるあまり、文章が不自然になってしまうと、読者はすぐに違和感を覚えます。

たとえば──

「SEO対策をしたホームページ制作なら、SEO対策に強いホームページ制作会社に依頼しましょう。」

…これ、読んでいてちょっと息苦しくないですか?

検索エンジンも、今は“人間らしい文章”を評価するようになっています。

だからこそ、キーワードは文脈に沿って、自然に、違和感なく入れることが大切。

読者がスムーズに読める文章こそ、結果的にSEOにも強くなるんです。

もうひとつのNGは、他のサイトの内容をそのまま真似してしまうこと。

いわゆる「コピーコンテンツ」ですね。

もちろん、参考にするのは悪いことではありません。でも、構成や言い回しまでそっくりだと、検索エンジンは「オリジナリティがない」と判断して、順位を下げてしまうこともあります。

それに、読者も「どこかで見たような内容だな」と感じたら、すぐに離れてしまいます。

今の時代、情報はあふれています。だからこそ、「あなたにしか書けない視点」や「現場のリアルな声」が、読者の心に届くんです。

オリジナリティって、特別な知識じゃなくていいんです。

自分の経験、感じたこと、現場での気づき──それを言葉にするだけで、記事はぐっと“生きた情報”になります。

SEOは“伝えるための工夫”であって、“ごまかし”じゃない

キーワードを詰め込みすぎたり、他のサイトをそのまま真似したり──

それって、読者よりも検索エンジンばかり見ている状態かもしれません。

でも、SEOの本質は「読者にちゃんと届くようにすること」。

だからこそ、自然な言葉で、あなたらしい視点で、丁寧に伝えることが、いちばんのSEO対策になるんです。

焦らなくて大丈夫。

まずは、読者のことを思い浮かべながら、ひとつひとつの言葉を選んでみてください。

それだけで、記事はちゃんと“届く”ようになりますよ。

第四章 はじめてのSEO記事作成

“読まれる”ための5つのやさしいアクション

これまで、SEOの基本的な考え方や、なぜ検索エンジンを意識した記事作成が必要なのかについてお話ししてきました。少しずつ、「なるほど、そういうことかも」と感じていただけていたら嬉しいです。

でも、知識だけでは記事は書けませんよね。

「じゃあ、実際にどうやって書き始めればいいの?」

という疑問が出てくる頃だと思います。

ここからは、初心者の方でもすぐに取り組める、具体的なSEOアクションについてご紹介していきます。タイトルのつけ方、検索結果での見え方、キーワードの入れ方──どれも小さな工夫ですが、積み重ねることで“読まれる記事”にぐっと近づいていきますよ。

タイトルとディスクリプションとは──検索結果での“第一印象”をつくる

まず最初に見直したいのが、記事の「タイトル」と「ディスクリプション(概要文)」です。

これは検索結果に表示される部分であり、読者がクリックするかどうかを左右する重要な要素です。

タイトルは、読者が「このページ、気になる」と思えるかどうかの決め手。

キーワードはなるべく前半に入れて、読者のメリットが伝わるようにしましょう。

たとえば──

「SEO初心者向け|検索される記事を書く3つのコツ」

このように、誰向けなのか、何が得られるのかが明確だと、クリックされやすくなります。

ディスクリプションは、記事の内容を簡潔にまとめる部分。検索結果では80〜120文字程度が表示されるので、その中で「この記事には、あなたの知りたいことが書いてありますよ」と伝えることが大切です。

例:

「SEO対策に悩む初心者向けに、タイトル設計・見出し構成・検索意図の捉え方をわかりやすく解説します。」

この“第一印象”が、読者との出会いをつくる入口になります。

文字数の目安と書き方の基本──“読みやすさ”は信頼につながる

SEOに強い記事は、長ければいいというわけではありません。でも、ある程度のボリュームがあることで、検索エンジンから「このページはしっかり情報を提供している」と評価されやすくなります。

目安としては、1000〜3000字程度がちょうどいいと言われています。もちろん、内容によってはもっと短くてもOK。でも大切なのは、「読者が知りたいことにちゃんと答えているかどうか」。

そして、書き方の基本は「シンプルでわかりやすく」。難しい言葉を使うよりも、日常の言葉で、丁寧に説明することが大切です。

箇条書きや見出しを使って、視覚的にも読みやすくする工夫も忘れずに。

キーワードを自然に入れるコツ──“違和感のない文章”が評価される

キーワードは、検索されるための“軸”になります。でも、無理に詰め込むと、文章が不自然になってしまいます。

たとえば──

「SEO対策をしたホームページ制作なら、SEO対策に強いホームページ制作会社に依頼しましょう。」

…ちょっと息苦しいですよね。

キーワードは、文脈に沿って自然に入れるのがポイントです。読者がスムーズに読める文章こそ、検索エンジンにも評価されます。

コツは、「読者がそのキーワードで検索したとき、どんな情報を求めているか」を想像すること。

そうすれば、自然とその言葉を使いたくなる場面が見えてきます。

見出しで構成を整理する──“迷わず読める”がいちばんの親切

見出し(H2・H3タグ)は、記事の構造を整理するための道しるべ。

読者がスクロールしながら情報を拾いやすくなるだけでなく、検索エンジンにも「このページは論理的に整理されている」と評価されやすくなります。

見出しには、選んだキーワードを自然に含めると効果的です。

たとえば、「SEO初心者がまず押さえるべき3つのポイント」など、検索されそうな言葉を含めた見出しにすることで、読者にも検索エンジンにも伝わりやすくなります。

また、見出しがあることで、読者は「このページ、ちゃんと整理されてるな」と感じてくれます。それが、信頼につながるんです。

検索意図に答える文章を書く──“このページ、探してた!”と思わせる

SEOに強い記事は、ただキーワードを入れるだけではなく、「読者が何を知りたくて検索したのか」にしっかり答えている必要があります。

たとえば、「SEO 記事 書き方」と検索する人は、

「どうやって書けばいいか」

を知りたいはず。そこに対して、

「まずはキーワードを選びましょう!そして見出しを整理しましょう!」

といった具体的なアドバイスがあると、

「このページ、探してた情報がちゃんとある」

と思ってもらえます。

検索意図に応えるには、読者の悩みや疑問を想像する力が必要です。

ペルソナ(理想的な読者像)を設定して、「この人なら、どんなことに困ってるかな?」と考えてみると、自然と文章の方向性が見えてきます。

まとめ SEOはテクニックじゃない、読者への“思いやり”です

ここまで読んでくださって、ありがとうございます。

最初は「検索に強くするためのテクニック」くらいの印象だったかもしれません。

でも、読み進めるうちに、「あ、これは読者のための設計なんだ」と感じていただけたなら、とても嬉しいです。

SEOって、テクニックじゃないんです。

読者にとって価値ある情報を、見つけやすく、読みやすく、納得できる形で届けるための“思いやり”なんです。

タイトルとディスクリプションの設計、キーワードの使い方、見出しの整理、検索意図への対応──

これらを丁寧に積み重ねることで、記事はちゃんと“届く”ようになります。

そして、私たちデザイン事務所は、その“読まれる体験”を、構造とビジュアルの両面から支えることができます。

美しいだけじゃない。検索に強いだけじゃない。

“読者の心に届く記事”を、一緒につくっていきましょう。